“有朋自远方来,不亦乐乎!”这是湘派电视理论片《当马克思遇见孔夫子》第一幕中,马克思先生走进岳麓书院与孔夫子见面的场景。而这一幕,其实最早出自郭沫若先生发表于1925年的著名小品文《马克思进文庙》。郭沫若先生以通俗浪漫的笔触,描写了马克思走进文庙与孔子对话的场景,两人在对谈中,各自阐述了双方的同与不同,发出了马克思主义与中国传统文化相契相合的先声。

2023年6月2日,习近平总书记在主持召开文化传承发展座谈会时指出:“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。”湘派电视理论片《当马克思遇见孔夫子》是在习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话后,首部系统化宣传阐释“第二个结合”的电视理论片。

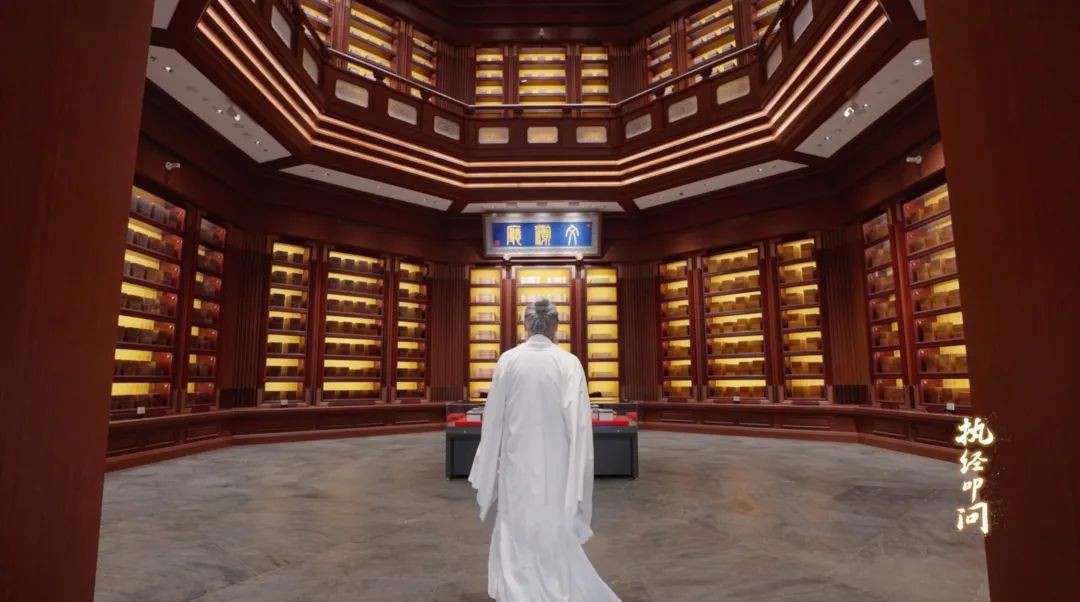

《当马克思遇见孔夫子》一共5集,每集30分钟,分为《执经叩问》《高山流水》《结合之路》《别开生面》《固本开新》,紧紧围绕习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神,以戏剧结构贯穿始终,让马克思和孔夫子两位千年思想家相遇于虚拟的岳麓书院。与此同时,嘉宾和学生同台问道。一边是先哲的会讲,一边是专家的会谈,在虚实相生的场景中打通了历史与现实,实现了最新理论成果的大众化传播。该片由湖南省委宣传部、湖南省广电局、湖南广播影视集团有限公司(湖南广播电视台)联合出品,湖南风芒传媒(都市频道)倾力承制,是湖南广电集团(台)2023年主题创制“新征程上谱新篇”系列作品之一。

当马克思在岳麓书院遇见孔夫子 为什么选择在岳麓书院相遇?因为“实事求是”是马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的一个重要理论成果。2020年9月,习近平总书记亲临岳麓书院时指出,“岳麓书院是党的实事求是思想路线的一个策源地和有重要影响的地方”,并且在岳麓书院强调“一定要把真理本土化”。某种意义上来说,岳麓书院对于“两个结合”,有着重要的地标意义。 作为马克思主义和中华优秀传统文化的化身,马克思和孔夫子在岳麓书院“会讲”,现场阐述了许多经典。如孔夫子以“夏礼吾能言之,杞不足徵也”为例,讲解历史虚无主义的危害;以“圣”的繁体字为例,解释只有广开言路才能称王,强调传统文化的基因里早就有“协商”的因子。马克思则用“致力于全人类的解放”来印证他与孔夫子“大同世界”梦想的一致性;用“经济基础决定上层建筑”来否定“文化决定论”等。 这一场“相遇”,借两位先哲的对谈,具象化阐释了“第二个结合”的历史渊源、理论逻辑、形成过程、重大意义及实践要求。其中,第一集《执经叩问》,聚焦为什么会“结合”?讲述“第二个结合”的必然性;第二集《高山流水》聚焦为什么能“结合”?讲述“第二个结合”的契合性。第三集《结合之路》聚焦怎么“结合”的?讲述“第二个结合”的形成过程,尤其是习近平总书记推动“第二个结合”的伟大实践;第四集《别开生面》聚焦“结合”得怎么样?讲述“第二个结合”的成果;第五集《固本开新》聚焦“结合”应该怎么干?讲述“第二个结合”的未来展望与实践要求。 当大众化理论传播遇见新创意 创意短片新奇方式代入。例如创意短片《打倒孔家店》以皮影戏的形式,再现了“打倒孔家店”的历史故事。创意短片《周召共和》以动漫的方式,讲述了周朝国人暴动后周召共和的故事,印证了传统文化中早就存在的“协商”基因。创意短片《新时代的文化盛景》则以Rap说唱的方式,让文物说唱新时代的文化盛景。这些创意短片以新奇的呈现方式,让理论的宏大背景有了鲜活的呈现方式。 特别值得一提的是,节目还以古筝的现场演奏烘托文化氛围,演奏古筝的是全平台粉丝超过1000万的中国留法学生“碰碰”,她在海外通过音乐传播传统文化的经历曾获得外交部发言人汪文斌的点赞。在现场,碰碰也讲述了自己对中华优秀传统文化的独特认知。

技术赋能呈现奇幻视觉。《当马克思遇见孔夫子》还通过XR扩展现实技术,将现实中的岳麓书院“搬入”虚拟演播厅,结合实景的舞美布置,营造出虚实相生的奇幻场景。古今对话通过AI算法,让古人的画像有了真人般的质感。AR增强现实技术,让《共产党宣言》等经典著作出现在岳麓书院的上空,随着会谈的内容自动翻页,让人身临其境。 作为“湘派电视理论片”的又一力作,《当马克思遇见孔夫子》以大众化、可视化、戏剧化的方式,深入浅出地阐释“第二个结合”,为党的创新理论传播,探索了一种全新的可能。

《当马克思遇见孔夫子》借鉴了郭沫若先生关于马克思与孔夫子相遇的场景创意,用视频化手段,让二位先哲在新时代的岳麓书院来了一次“历史性的相遇”。 (第一集《执经叩问》,马克思和孔夫子在岳麓书院相遇)

(第一集《执经叩问》,马克思和孔夫子在岳麓书院相遇)

当湘派电视理论片遇见戏剧

以往的湘派电视理论片也会用到穿越的戏剧手法,但《当马克思遇见孔夫子》做了一次更为大胆的尝试——通篇采用戏剧结构,以大胆的想象构架故事情节,继而展开说理。

(第四集《别开生面》,马克思和孔夫子遇到写生的学生,学生为二位先哲画出了今天的模样)

(第四集《别开生面》,马克思和孔夫子遇到写生的学生,学生为二位先哲画出了今天的模样)

在戏剧结构贯穿全片的新模式下,如何让理论节目更加通俗易懂?《当马克思遇见孔夫子》特意在节目中增加“创意短片”“古今对话”“虚拟现实”等创意表达方式。 (外景短片《老子探馆》以老子为主角,“穿越”到了国家版本馆)

(外景短片《老子探馆》以老子为主角,“穿越”到了国家版本馆)

与此同时,节目还设置了一个虚实结合的奇幻空间,打破时空维度,让古人与今人同台交流。这样跨越时空的对话,拉开了历史的纵深,让观众更加直观地感受到历史文化长河的流淌。

与此同时,节目还设置了一个虚实结合的奇幻空间,打破时空维度,让古人与今人同台交流。这样跨越时空的对话,拉开了历史的纵深,让观众更加直观地感受到历史文化长河的流淌。

(“碰碰”在节目现场演奏古筝)

(“碰碰”在节目现场演奏古筝)